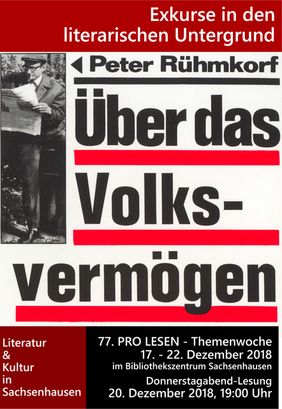

Über das Volksvermögen

Exkurse in den literarischen Untergrund

PRO LESEN-Themenwoche Dezember 2018

Buchausstellung und Donnerstagabend-Lesung

Die Lyrik der Untertanen gegen ihr Untertanensein

I Durchhalten und Widerstehen

Kultur erweist ihre Relevanz in dem Maße, in der sie die Wirklichkeit reflektiert und dadurch Anstöße zur Veränderung gibt. Die Frankfurter Kulturinitiative PRO LESEN versucht das zehnmal im Jahr mit ihren Veranstaltungen (Buchausstellung und Lesung plus Diskussion) im Bibliothekszentrum Frankfurt-Sachsenhausen. Der Titel der Themenwoche im Dezember („Über das Volksvermögen“) entsprach dem einer Gedichtsammlung von Peter Rühmkorf aus dem Jahr 1967, die seither viele Neuauflagen erlebt. Der Schriftsteller Peter Rühmkorf (1929 – 2008), Mitglied der „Gruppe 47“, war zeitlebens skeptisch gegenüber romantisierender Lyrik und Prosa. Viel lieber ist er den Wahrheiten des vom landläufigen Kulturbetrieb vernachlässigten poetischen Volksvermögens nachgegangen.

Die Sammlung dokumentiert die Ergebnisse vom Rühmkorfs Unterfangen, dem Volk objektiv aufs Maul zu schauen. Stehgreifverse von Kindern und Erwachsenen sowie Umdichtungen von bekannten Schlagern finden sich in dem Buch, mancher Texte erscheint vulgär, gar zotenähnlich, bildet aber eine Wirklichkeit ab, deren Realität von den jeweiligen Zeitgenossen bestätigt werden könnte. Einiges diente der Verdrängung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, anderes aber war Ausdruck des zumeist heimlichen Widerstands gegen das autoritäre Kaiserreich, die Nazi-Diktatur, die Weltkriege und gegen die restaurativen Bestrebungen in der Bundesrepublik.

Den Auftakt zur Lesung am 20. Dezember bildete ein aktuelles Durchhaltelied, das auf der Folie eines des Jahres 1942 neu getextet wurde:

Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei

Sie bauen bei Tag und bei Nacht

ihr Weltbild von völkischer Macht,

woll‘n ins braune Reich zurück,

manipulieren Stück für Stück.

Seh’n nicht, wohin sie die Welt zieh‘n,

nicht das Elend, dem Millionen entflieh‘n.

Denn der Rechte denkt nur an sich allein,

das darf unsre Sache nicht sein.

Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei,

Rassismus und Dummheit und Pöbelei.

Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei,

auch Alex Gauland und seine Partei.

Ja, es geht alles vorüber, aber man darf nicht den Lauf der Dinge abwarten, sondern muss einer gefährlichen politischen Entwicklung ins Steuerrad greifen und rechtzeitig gegensteuern. Dieser Idee waren und sind die Verse und Lieder verpflichtet, die der literarische Untergrund hervorbrachte und regelmäßig neu hervorbringt. Um einen Kontrast zum literarischen Schaffen zu ermöglichen, hat die Redaktion zusätzlich Gedichte von namhaften zeitgenössischen Schriftstellern ausgewählt. Dabei zeigte sich ein hoher Grad an inhaltlicher Übereinstimmung zwischen beiden Genres.

Buchausstellung und Vortragsabend fanden eine Woche vor Weihnachten statt. Das führte zu der Frage, ob man die Harmonie der Weihnachtszeit durch kritische und provozierende Gedichte stören dürfe? Die PRO LESEN-Redaktion war davon überzeugt, dass man es darf. Denn der legendäre Jesus hat stets polarisiert und wollte keinen Frieden mit den Selbstgerechten schließen.

Die so genannte Weihnachtsgeschichte kommt im Neuen Testament nur bei einem der vier Evangelisten vor, nämlich bei Lukas im 2. Kapitel. Diese Schrift lässt sich auf die Zeit zwischen 66 bis 70 unserer Zeitrechnung datieren, entstand mithin knapp 40 Jahre nach Jesu Tod. Wenn man in dieser „frohen Botschaft“ etwas weiter blättert, findet man Textstellen, welche die Harmonie von Bethlehem infrage zu stellen scheinen:

Zitat aus LUKAS 12, Verse 49 und 51:

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“ (Lukas, Kapitel 12, Vers 49).

„Meint ihr, ich sei gekommen, um Friede auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch! Nicht Frieden, sondern Spaltung.“ (Lukas, Kapitel 12, Vers 51).

Allem Anschein nach wollte Jesus polarisieren.

Der SchriftstelleJean Anouilh hat diese Mutmaßungen über die eigentliche Bedeutung von Weihnachten in seinem „Lied vom verlorenen Jesuskind“ Ausdruck verliehen:

„Jesuskind, wo bist du? Du bist nicht mehr zu sehn… .Ich bin im Herzen der Armen, die ganz vergessen sind."

Ähnliches schrieb Erich Kästner in seiner 1922 erschienenen Umdichtung des Weihnachtslieds „Morgen, Kinder, wird's was geben!“:

Weihnachtslied, chemisch gereinigt

„Morgen, Kinder, wird's nichts geben!

Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.

Mutter schenkte euch das Leben.

Das genügt, wenn man's bedenkt.

Einmal kommt auch eure Zeit.

Morgen ist's noch nicht soweit….“

Und noch etwas Weihnachtliches – diesmal aber jener Volkslyrik entstammend, der Peter Rühmkorf auf die Spur kam. Weihnachten war am Ende des Ersten Weltkriegs für den Durchschnittsdeutschen selten harmonisch, war kaum noch ein Familienfest. Die folgende Persiflage auf ein bekanntes Weihnachtslied ist bewusst sarkastisch angelegt und bietet wenig Anlass, auf bessere Zeiten zu hoffen. Im Ruhrgebiet sang man zu dieser Zeit diese Fassung eines bekannten Weihnachtslieds:

„O Tannenbaum! O Tannenbaum!

Der Kaiser hat in Sack gehaun.

Da kauft er sich ´nen Henkelmann

und fängt bei Krupp als Dreher an.

O Tannenbaum! O Tannenbaum!

Der Kaiser hat in Sack gehaun.

O Tannenbaum! O Tannenbaum!

Der Wilhelm hat in Sack gehaun.

Auguste muß Kartoffeln stehl´n,

der Kronprinz muß Granaten drehn.

O Tannenbaum! O Tannenbaum!

Der Wilhelm hat in Sack gehaun.“

Spätestens ab 1916 war vielen Menschen in Deutschland bewusst, dass der Krieg kein Spiel, sondern bitterer Ernst war, der für nicht wenige, vor allem für die Soldaten, die in den Stellungskriegen verheizt wurden, katastrophale Folgen hatte – also schwerste Verletzungen und Tod. Als im Verlauf des Krieges die Bevölkerung immer größeren Hunger litt, dichtete der Volksmund die Kaiserhymne um:

„Heil dir im Siegerkranz

Pellkartoffeln mit Heringsschwanz

Heil Kaiser dir.

Friss in des Thrones Glanz

Die fette Weihnachtsgans

Uns bleibt der Heringsschwanz

In Packpapier.“

Künstlerischer, also literarischer als der Volksmund, haben die Dichter den Weltkrieg beschrieben. Beispielsweise der Lyriker Georg von der Vring:

Der Mond von Flandern

„Nachtgesell der andern,

Die mit uns geschwebt,

Kamerad von Flandern,

Der im Klaren schwebt…“

Kurt Tucholsky schrieb 1922 ein Gedicht, das er Erich Ludendorff widmete. Hier die letzte Strophe:

Rote Melodie

„In dunkler Nacht,

wenn keiner wacht - :

dann steigen aus dem Graben

der Füselier,

der Musketier,

die keine Ruhe haben.

Das Totenbataillon entschwebt –

Haho! zu dem, der lebt.

Verschwommen, verschwommen

hörst du’s im Windgebraus.

Sie kommen! Sie kommen!

und wehen um sein Haus …

General! General!

Wag es nur nicht noch einmal!

Es schrein die Toten!

Denk an die Roten!

Sieh dich vor! Sieh dich vor!

Hör den unterirdischen Chor!

Wir rücken näher ran – du Knochenmann! -

im Schritt!

Komm mit - !“

II Warte, warte nur ein Weilchen

Volkspoesie kann bewusst oder unbewusst dokumentieren, dass sich das Volk mit den Verhältnissen arrangiert hat. Die Revolution, auf die immer mehr Menschen gehofft hatten, blieb 1918/1919 aus. Die maßgeblichen Parteien, die SPD und das Zentrum, wollten sie letztlich genau so wenig wie die Nationalisten und Monarchisten. Die Linke (zunächst USPD, dann Spartakus und KPD) war nicht dazu in der Lage, dem um sich greifenden Untertanengeist und der Anpassungsbereitschaft in weiten Teilen der werktätigen Bevölkerung etwas entgegen zu stellen. Und so hatte es den Anschein, dass im ersten Jahrzehnt der Weimarer Republik vor allem Verdrängung angesagt war. Die Kulturszene brachte zwar Künstler von Rang hervor, aber die Epoche war letztlich eine Blütezeit des unpolitischen Nonsens. Der fand auch in der Volkslyrik seine Entsprechung. Hier nun einige typische Beispiele:

Lied vom Massenmörder Hamann:

„In Hannover an der Leine

Strippenstraße Nummer acht

Wohnt der Massenmörder Hamann

Der aus Kindern Blutwurst macht.

Warte, warte nur ein Weilchen

Bald kommt Hamann auch zu dir

Mit dem kleinen Hackebeilchen

Klopft er leis an deine Tür.

Aus dem Bauch da macht er Würste

Aus dem Rücken macht er Speck

Aus dem Kopf da macht er Sülze

Alles andre wirft er weg.“

Auf den populären Schlager von der kleinen Konditorei, in der zwei bei Kuchen und Tee saßen und doch nicht zusammenkommen konnten, brachte der Volksmund ein satirisches Pendant hervor:

„Auf einer langen, langen Chaussee

Stand ein kleiner DKW

In Kälte, Eis und Schnee.

Er hatte Panne: Motordefekt

Der Benzintank war leck

Der Auspuff verdreckt

Und der Besitzer stand dabei und musste weinen

Über seinen

Kleinen DKW

Auf einer langen, langen Chaussee …..“

Bei so viel literarischer Kleinkunst führte zumindest dann und wann kein Weg an Goethe, unserem bedeutendsten Dichter, vorbei:

Kennst Du das Gedicht von Goethe?

Eines Abends gingen späte

Eine Wassermaus und Kröte

Einen steilen Berg hinauf

Sprach die Wassermaus zur Kröte:

Kennst du das Gedicht von Goethe?

„Goethe sprach zu Schiller

Hol aus dem Arsch nen Triller.

Schiller sprach zu Goethe

Mein Arsch ist keine Flöte.“

Wem der letzte Vers zu heftig erscheint, sollte bei den folgenden zwei fest die Augen schließen:

„In Frankfurt an der Eck

Da wohnt der Bäcker Beck

Der steckt sein‘ Arsch zum Fenster naus

Un seggt, es wär ’n Weck.“

„Der Pfarrer von Kempten

Der stärkt seine Hemden

Mit eigenem Samen.

In Gottes Namen.

Amen.“

Die folgenden Texte sind Ausdruck des eher unpolitischen Humors:

„Wir sind vom Idiotenklub

Und laden herzlich ein

Bei uns ist jeder gern gesehn

Nur dusslig muss er sein.

Bei uns gilt die Parole

Stets doof bis in den Tod

Und wer bei uns der Doofste ist

Ist Oberidiot.“

Häufig riefen bekannte Markenartikel den Spott der Menschen hervor. So auch die e Margarinesorte „Sanella“:

Sanella-Lied

(Melodie: Ei, ei, ei Maria, Maria aus Bahia)

„Ei, ei, ei Sanella,

Sanella auf dem Teller

Wenn Sanella ranzig wird

Dann wird sie’s immer schneller.

Einmal hab ich sie probiert

Auf das Butterbrot geschmiert

Dabei bin ich explodiert.“

Auf den Ersten Weltkrieg folgte nach einer kurzen Pause von 21 Jahren der Zweite und mit ihm die endgültige Katastrophe Deutschlands, die sich aber bereits ab 1933 abzeichnete. Es war nicht mehr die Zeit eines lebensbejahenden Nonsens, der Humor des Volkes starb den Tod der Ernüchterung und wenn sich politischer Widerstand auch selten sichtbar manifestierte, so ließ sich ein kritischer Sarkasmus nicht ausrotten:

„Lieber Gott mach mich stumm,

Dass ich nicht nach Dachau kumm.

Lieber Gott mach mich taub,

Dass ich nicht am Radio schraub.

Lieber Gott mach mich blind,

Dass ich alles herrlich find.

Bin ich taub und stumm und blind,

Bin ich Adolfs liebstes Kind“

Während des Bombenkriegs von 1943 bis 1945 sangen Arbeiter im Ruhrgebiet:

„Lieber Tommy fliege weiter

Denn hier wohnen nur Arbeiter

Fliege weiter nach Berlin

Denn die haben „ja“ geschrien.“

In den von der deutschen Wehrmacht besetzten Niederlanden wurden 1943 Flugblätter verbreitet mit dem Titel „Zehn kleine Meckerlein“. Das Verbreiten dieses Flugblattes oder das Singen dieser Parodie wurde im Deutschen Reich und im besetzten Ausland mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft, in einigen Fällen auch mit der Einweisung in ein Konzentrationslager:

Zehn kleine Meckerlein

„Zehn kleine Meckerlein

Die tranken einmal Wein

Der eine machte Goebbels nach

Da waren's nur noch neun.

Neun kleine Meckerlein

Die haben was gedacht

Dem einen hat man's angemerkt

Da waren's nur noch acht.

Acht kleine Meckerlein

Die haben was geschrieben

Und bei dem einen fand man's dann

Da waren's nur noch sieben.

Sieben kleine Meckerlein

Die fragte man: na schmeckt's

Der eine sagte Schweinefraß

Da waren's nur noch sechs.

Sechs kleine Meckerlein

Die trafen einen Pimpf

Der eine sagte Lausebalg

Da waren's nur noch fünf.

Fünf kleine Meckerlein

Die spielten mal Klavier

Der eine spielte Mendelssohn

Da waren's nur noch vier.

Vier kleine Meckerlein

Die sprachen mal von Ley

Der eine sagte Immerblau

Da waren's nur noch drei.

Drei kleine Meckerlein

Die hörten Radio

Der eine stellte England ein

Da waren's nur noch zwo.

Zwei kleine Meckerlein

Die traten mal in Dreck

Der eine sagte Nazibraun

Da war er auch schon weg.

Der letzte der ließ dies Gedicht

Am falschen Orte sehn

Da bracht man ihn nach Dachau hin

Da waren’s wieder zehn.“

Der heimliche Spott machte auch vor den Führungsfiguren des Regimes keinen Halt:

„Es braust ein Ruf wie Donnerhall

In Deutschland sind die Zwiebeln all.

Der Göring sprach vor kurzem:

Man kann auch ohne Zwiebeln furzen.“

Je länger der Krieg dauerte, umso knapper wurden die Lebensmittel. Der Volkszorn machte sich Luft, indem er ein populäres Soldatenlied, das von Lale Andersen gesungen wurde, umdichtete:

„Schweinefleisch ist teuer

Ochsenfleisch ist knapp

Gehen wir mal zu Meier

Ob er Knochen hat.

Und alle Leute soll‘n es sehn

Wenn wir bei Meier Schlange stehn

Wie einst Lilli Marleen.“

Knapp zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs suchte der DDR-Lyriker Kurt Bartsch auf literarische Weise nach den Schuldigen:

Adolf Hitler ganz allein

„Adolf Hitler, ganz allein

Baute er die Autobahn.

Keiner trug ihm einen Stein,

Keiner rührte Mörtel an…“

III Vorsicht Restauration!

Der mit der Gründung der Bundesrepublik neu belebte „Muff aus 1000 Jahren“ wurde bereits vor der Wende von 1968 von kritischen Publizisten, Schriftstellern und der autonomen Volkspoesie an den Pranger gestellt. Der den Gewerkschaften nahestehende Journalist Theo Pirker beschrieb den Weg der SPD zwischen 1945 und 1964 („Die SPD nach Hitler“, erschienen 1965) und warnte die Sozialdemokraten vor einer Anpassung an die Verhältnisse; ihre Aufgabe müsse deren Veränderung sein. Der Philosophieprofessor Nikolaus Koch (Pädagogische Hochschule Dortmund), ein engagierter Verfechter der katholischen Soziallehre, warnte vor einem „CDU-Staat“. Der Schriftsteller Wolfgang Koeppen beschrieb in seinem Roman „Das Treibhaus“ einen deutschen Bundestag (in Bonn), der vor allem um sich selbst kreiste.

Nach der vom faschistischen Interregnum erzwungenen Zwangspause meldeten sich auch die Lyriker zurück. Beispielsweise Jürgen-Peter Stössel:

„Weil du sagst,

man könne nichts

machen

machen die Mächtigen

was sie wollen.

Weil du

nichts machst,

machst du

die Mächtigen mächtig.“

Und Volker von Törne fühlte sich

Frei wie ein Vogel

„Ein Dichter bin ich, und ich schreibe

Mir die Dunkelheit vom Leibe

Damit ihr nicht, wie den von Kleist

Mich nackt in eine Grube schmeißt

Bevor aus deutscher Finsternis

Ich mir ein Stückchen Leben riss…“

Die schöne neue Welt des Konsums wurde bereits sehr früh vom Volksmund persifliert. So war für junge Männer im Westdeutschland der 50er und frühen 60er Jahre das Moped (möglichst von Kreidler oder Zündapp) ein begehrtes Beförderungsmittel und Statussymbol. Beim folgenden Spottlied orientierte man sich an einem bekanntem Volkslied:

„Auf du junger Wandersmann

Schaff dir schnell ein Moped an

Denn Mopedfahren ist gesund

Einmal um die Ecke flitzen

Und dann auf der Fresse sitzen

Dann spendiert der Weihnachtsmann

Dir nen neuen Gipsverband.“

Die Refrains populärer Schlager boten – ähnlich wie in den 20er, 30er und 40er Jahren - Gelegenheit, politische Satire und Kritik zu verpacken. Zur Melodie des River Kwai-Marsches sang der Volksmund ein ironisches Lied auf die persische Kaiserin Soraya:

„Schade, Soraya kriegt kein Kind,

Schade, dass wir nicht bei ihr sind.“

Und ihre Nachfolgerin als Ehefrau des Schahs, Fara Diba, bekam ebenfalls ihr Fett ab. Bei der Melodie des Verses orientierte man sich an Rocco Granatas erfolgreichem Schlager „Marina“:

„O Fara, o Fara, o Diba,

Was nützt dir dein Charme und dein Geld

Schenkst du ihm kein Söhnchen

Dann schmeißt er dich vom Thrönchen

O arme Fara Diba, ohjeohjeohje.“

Dass der Kalte Krieg auch auf einen heißen, mit atomaren Waffen geführten, hinauslaufen konnte, war den meisten Bürgern der Bundesrepublik klar. Allerdings verdrängten sie ihre Einsicht und bedienten sich dabei einer besonderen Form des Galgenhumors:

„Auf der schwäbsche Eisebahne

Kommt der Chruschtschow angefahre

Mit zwei Bomben unterm Arm

Das bedeutet Kriegsalarm

Alle rennen in den Keller

Adenauer noch viel schneller

Und der kleine Willy Brandt

Kommt durch ganz Berlin gerannt.“

Der äthiopische Kaiser Haile Selassie übte nach seinem Besuch in der Bundesrepublik 1954 auf die Deutschen eine besondere Faszination aus (er war das erste ausländische Staatsoberhaupt, das die Bundesrepublik besuchte). In den damals angesagten Illustrierten wie der Quick oder dem Stern waren regelmäßig Fotoreportagen über den Neguse Negest, den König der Könige, und sein Land zu finden. Und es gab diverse Spottlieder; das folgende wurde auf die Melodie des Schlagers „Fahr mich die Ferne, mein blonder Matrose“ gesungen:

„Fahr mich

Mit dem Rollschuh nach Addis Abeba

Da wäscht

sich der Negus die Füße mit Fewa

Und die Leute die staunen

Und der Negus ist platt

Was man in Deutschland

Für Waschmittel hat.“

Die in der Poesie des Volksmunds offenbar werdende Systemkritik kam bei den Kabarettisten, den Singern und Songwritern und den Schriftsteller auf andere Weise, aber nicht weniger deutlich, zum Ausdruck:

Franz Josef Degenhardt

Adieu, Kumpanen

„Ich werd' jetzt ziehn, Kumpanen, und kann mich erholen

von diesem Land, vom Rhein gespalten bis nach Polen;

dem Land, von meinem roten Sangesbruder Biermann drüben

mit einem Arsch verglichen - das wir trotzdem lieben…“

Peter Härtling:

altes spiel

„immerhin und immerher

lockt das nein zur wiederkehr

setzt den spöttern nasen auf

nimmt den fliegenleim in kauf….“

Konstantin Wecker

Sage nein!

„Wenn sie jetzt, ganz unverhohlen,

wieder Nazi-Lieder johlen,

über Juden Witze machen,

über Menschenrechte lachen,

wenn sie dann in lauten Tönen

saufend ihrer Dummheit frönen,

denn am Deutschen, hinterm Tresen,muss nun mal die Welt genesen,

dann steh auf und misch dich ein:

Sage nein!“

Peter Rühmkorf

Hochseil

„Wir turnen in höchsten Höhen herum,

selbstredend und selbstreimend,

von einem Individuum

aus nichts als Worten träumend….“

Der Sänger und Schauspieler Walter Andreas Schwarz textete und komponierte für das „Gran Premio Eurovisione della Canzone Europea“ 1956 in Lugano einen der zwei deutschen Beiträge (den anderen sang Freddy Quinn). Das Lied erzählt von jenen Leuten, die täglich auf das große Glück warten und dabei das Leben im Hier und Jetzt vergessen:

Im Wartesaal zum großen Glück

Es gibt einen Hafen, da fährt kaum ein Schiff

Und wenn eines fährt, so in unbestimmte Fernen

Und es kommt, wenn es ankommt, von sehr weit schon her

Und einer steigt aus und der kommt übers Meer

Mit gläserner Fracht von den Sternen.

Und man baute am Kai der Vergangenheit

Einen Saal mit Blick auf das Meer

Und mit Wänden aus Träumen gegen die Wirklichkeit

Denn die liebte man nicht sehr.

Im Wartesaal zum großen Glück da warten viele, viele Leute

Die warten seit gestern auf das Glück von morgen

Und leben mit Wünschen von übermorgen

Und vergessen, es ist ja noch heute

Ach… die armen, armen Leute

Und sie blickten aufs Meer und sie sahen auch das Schiff

Gerade als es abfuhr in unbestimmte Fernen

Und sie jagten auf Träumen hinter ihm her

Und sahen ihn nicht, wie er kam übers Meer

Mit gläserner Fracht von den Sternen

Und er ging am Kai der Vergangenheit vorbei

Und die im Saal, die liess er einfach stehn

Ging grade aus in die Wirklichkeit

Und da hat man ihn lächeln sehn

Im Wartesaal zum großen Glück da warten viele, viele Leute…

Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus

Und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fernen

Und da kam er gegangen und ihre Netze waren leer

Doch da holte er für sie die Sonne aus dem Meer

Und trug sie empor zu den Sternen.

Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit

Und es tanzten die Boote im Licht

Nur im Saal am Kai der Vergangenheit

Da sah man die Sonne nicht.

Im Wartesaal zum großen Glück da warten viele, viele Leute…“

Bibliografischer Hinweis:

Peter Rühmkorf: Über das Volksvermögen

Exkurse in den literarischen Untergrund

ist als Rowohl Taschenbuch Nr. 11180 erschienen

ISBN 978-3-499-11180-8

Die Themenwoche fand statt vom 17. - 22. Dezember 2018; die Donnerstagabend-Lesung am 20. Dezember 2018

Sämtliche Zitate sind Büchern entnommen, die sich im Bestand der Stadtbücherei Frankfurt am Main befinden.